La historia de la salvación continúa, fuera de la dictadura del presente

Avvenire 16.02.2025 Bernardo Gianni Traducido por: Jpic-jp.orgEn los domingos de este Año Santo, el periódico «Avvenire» acoge voces de creyentes y no para ofrecer para reflexionar a partir de las «palabras» del Jubileo. ¿Cuál es, hoy, la esperanza que «no defrauda»? ¿Qué esperanzas alimentan nuestra mirada hacia el futuro? ¿Sobre qué cimientos construimos nuestros proyectos de vida, nuestras expectativas, nuestros sueños? ¿Y de qué esperanza colectiva se nutre la sociedad?

«La esperanza no es la predicción del futuro, sino la visión del presente en su camino de realización». Esta esclarecedora afirmación de Erich Fromm enriquece bastante nuestra comprensión de la esperanza, poniendo de relieve la prometedora dinámica generadora de futuro que la reflexión teológica de Jürgen Moltmann relacionará con el «señorío del propio Dios» que, en su opinión, «no es primariamente el acto de reinar sobre el mundo entero, sobre el mundo natural que rodea al hombre, sino el acto de guiar todo hacia la tierra prometida, y es, por tanto, un señorío histórico que se expresa en acontecimientos únicos, irrepetibles, sorprendentemente nuevos y orientados hacia un fin».

De esta fecunda orientación, con obstinada paciencia y lúcida perseverancia, los discípulos del Evangelio pretenden dar testimonio al mundo abriendo el corazón a la Providencia del Señor, convencidos, a pesar de los innumerables testimonios en contrario, de que nuestra historia es cualquier cosa menos una especie de teatro del absurdo, con una fría fatalidad como directora, ciega y sorda a nuestro lamento y a nuestras ansias de libertad, o un salvaje azar que todo lo somete inevitablemente a la imprevisible y aleatoria dictadura de la insignificancia. Si realmente fuera así, no podríamos hacer otra cosa que abandonarnos a una especie de resignación desilusionada, tal vez validada por una angustia neurótica y temerosa del presente y del mañana.

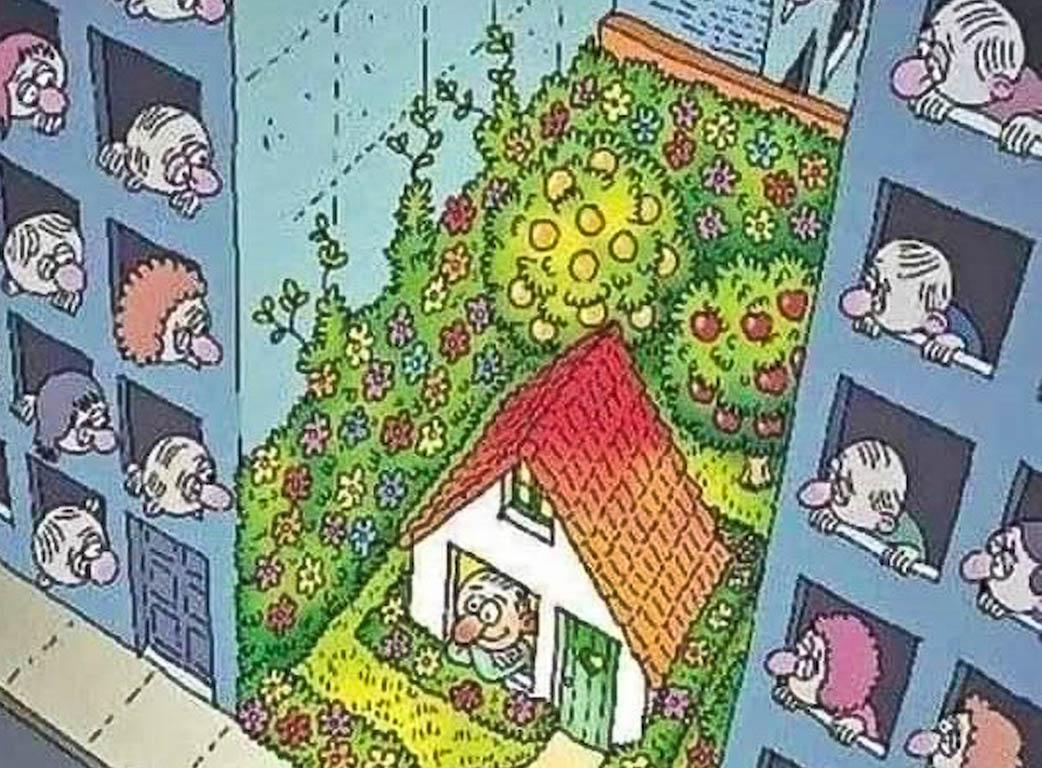

Hace unos años, con singular clarividencia, el filósofo francés Marc Augé nos advertía: «Hoy, una ideología del presente y de la evidencia hace estragos en el planeta, paralizando el esfuerzo por pensar el presente como historia: desde hace una o dos décadas, el presente se ha vuelto hegemónico. A los ojos del común de los mortales, ya no es el resultado de la lenta evolución del pasado, ya no deja entrever un esbozo de futuro posible, sino que se impone como un hecho consumado, opresivo, que hace desaparecer el pasado y bloquea la imaginación del futuro».

Este angustioso diagnóstico de una verdadera «dictadura del presente incierto» pone claramente de relieve uno de los síntomas más dramáticos de la patología generalizada del hombre contemporáneo: el nuestro, en efecto, es un corazón a menudo desmoronado por el pragmatismo tecnológico dominante y, por tanto, tentado de subordinar el esfuerzo exigente pero fecundo de la memoria y de la esperanza a la sensación de inmediatez.

De estas patologías epidémicas nos vacuna la palabra del Señor, en particular Proverbios 29, 25: «El temor de los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor está a salvo»; y Romanos 15, 4: «Ahora bien, todo lo que se escribió antes que nosotros se escribió para nuestra instrucción, a fin de que, en virtud de la perseverancia y el consuelo que nos vienen de las Escrituras, mantengamos viva nuestra esperanza».

Permanecer a la escucha de la Palabra de Dios, recomendar caminos de familiaridad con las sílabas preciosas de la Escritura divina, redescubrir la fecundidad pascual de la liturgia, dejarse madurar por un silencio atento y agradecido que propicie la gestación en el corazón de una Palabra demasiado luminosa para ser meramente humana, son sólo algunas de las perspectivas que recomendaría inmediata y pastoralmente en las más variadas articulaciones de nuestras convivencias por una eclesialidad de fronteras porosas y fácilmente franqueables por corazones inquietos y heridos. A nosotros, los discípulos del Señor Jesús, nos corresponde creer en primera persona y dar a quienes encontramos la percepción de que la historia de la salvación de la que nos dan testimonio las Escrituras no está interrumpida, no está acabada, no está archivada.

De hecho, las maravillosas palabras de Isaías 43 también están dirigidas a nosotros: «Así dice el Señor que te creó, Jacob, que te moldeó, Israel: 'No temas, porque te he redimido, te he llamado por tu nombre: me perteneces. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo, los ríos no te sumergirán; si pasas por en medio del fuego, no te abrasarás, la llama no te quemará: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Doy a Egipto como precio de tu rescate, a Etiopía y a Seba en tu lugar. Porque eres precioso a mis ojos, porque eres digno de estima, y yo te amo'».

Y de nuevo, en el tercer libro de las Lamentaciones: «Quiero recobrar la esperanza. Las misericordias del Señor no se acaban, su compasión no se agota; se renuevan cada mañana, porque grande es su fidelidad».

En nuestra sociedad del miedo y de la desconfianza, parece una tarea muy difícil acompañar a las personas a redescubrir la confianza tranquilizadora en la fidelidad de ese Dios que «tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único» (Jn 3) para una transfusión de amor que haga decir como Pablo: «La esperanza, pues, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5).

La esperanza brota así de una fe capaz de hacernos reconocer cómo existe, anterior a nuestra, aunque frágil existencia, el deseo infinito de Dios-Amor y su incontenible fuerza de resurrección, que es para nosotros el combustible inagotable de un insomne proceso pascual que no puede ni debe detenerse nunca en la resignación ante el mal, ante lo peor, ante el pecado, ante la repetitiva inevitabilidad de lo ya acontecido y, finalmente, ante la muerte y el olvido.

Algo de esto saben los padres de la Stanza Accanto, una hermosa hermandad nacida hace casi veinte años en la abadía de San Miniato, en Florencia, donde a estas alturas innumerables personas unidas por la desgracia de la pérdida de un hijo encuentran cobijo en la penumbra luminosa de la admirable arquitectura de una basílica construida hace mil años para acortar la distancia entre la tierra y el cielo. Un espacio marcado por tiempos en los que resuena, con un ritmo constante, la palabra del Señor, rezada, cantada, meditada y compartida gracias a una escucha que tiene la intensidad que evocan los maravillosos versos de Antonia Pozzi:

«Tengo tanta fe en ti. Me parece / que sabría esperar tu voz / en silencio, durante siglos / de oscuridad. / Tú conoces todos los secretos, / como el sol: / podrías hacer florecer los geranios y la zàgara salvaje / en el fondo de las canteras / de piedra, de las cárceles / legendarias. / Tengo tanta fe en ti. Estoy tranquila / como el árabe envuelto / en la blanca barracana, / que escucha a Dios madurar / la cebada alrededor de su casa».

Escritos en 1934, estos versos son tal vez una de las letras más inspiradas para ayudarnos a comprender de dónde brota una esperanza fecunda en expectativas y deseos: de una escucha tan incondicional que permite oír incluso lo imperceptible, como son ciertos pasos del Señor en nuestras vidas, cuyas huellas y rastros, aunque a primera vista irrelevantes, se han convertido en mucho más tranquilizadores que cualquier brújula o atlas. Y el destino es descrito por Pablo (Romanos 8) en imágenes de insuperable belleza y sugestión que parecen dar desde siglos plena razón a la intuición de Erich Fromm: «Porque bien sabemos que toda la creación gime y padece hasta el día de hoy dolores de parto; no sólo ella, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en la esperanza hemos sido salvados».

Una especie de gestación cósmica, por lo tanto, que muy probablemente inspiró a las desconocidas manos de los artistas bizantinos, quienes, con una audaz intuición antropológica, se atrevieron a representar hace muchos siglos al Cristo de nuestro ábside portador de una gestación simbólica, comprendiendo que el sufrimiento de nuestro Salvador ya no es la cruz, ese horrible instrumento de muerte, sino la espera, el deseo, más aún, el trabajo de parto que anuncia el nacimiento inminente de una novedad pascual que, confiando junto con Él en el Padre Celestial, confortados por la luz del Espíritu Santo, podemos y debemos esperar.

Ver, La storia della salvezza continua, fuori dalla dittatura del presente

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Deje un comentario