L'Afrique plus convoitée que jamais

Rivista Africa 25.04.2025 Enzo Nucci Traduit par: Jpic-jp.orgLes richesses du continent attisent la gloutonnerie. Aujourd'hui, les dirigeants africains promettent de mettre un terme à son pillage. Dans le nouveau désordre mondial, marqué par des guerres déchirantes et une instabilité croissante, l'Afrique est redevenue la pièce centrale du puzzle géopolitique. Contrairement au passé, elle ne veut plus subir les événements de l'histoire : elle veut être maîtresse de son destin. Un livre signé par le journaliste Enzo Nucci aide à comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée.

Le livre (Infinito Edizioni, 2024, 101 p., € 14,00) du journaliste Enzo Nucci, correspondant de la RAI (Radio TV Italienne) à Nairobi pendant seize ans, s'intitule Africa contesa. Il s'agit d'un essai très actuel et utile, agrémenté par la préface de Pietro Veronese, qui met en lumière les dynamiques géopolitiques et les appétits internationaux suscités par le continent - riche en ressources stratégiques pour l'avenir - ainsi que la réponse africaine aux assauts des superpuissances. Nous en publions un avant-goût. Le reste, à ne pas manquer, est disponible en librairie ou sur les sites de vente en ligne.

« L'Afrique a le monde entier dans sa salle d'attente ». Cette réflexion lapidaire est d'Antoine Glaser, journaliste à France24, qui dépeint bien la foule des puissances étrangères qui se précipitent à la recherche de nouveaux marchés et de minerais précieux, dans le but d'élargir leurs zones d'influence sur le continent. Il ne s'agit pas seulement de nations ayant une attention consolidée (et de longue date) comme les États-Unis, la Chine et la Russie ou d'États faisant partie de l'Union européenne, mais aussi de pays en croissance comme l'Inde, la Turquie, le Brésil, la Corée, le Japon, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.

L'Afrique, elle, ou plutôt les 54 États souverains qui en font partie, dont 48 sont subsahariens, est consciente que ce parterre riche et bousculant a contribué à la freiner jusqu'à présent grâce à des aides, des actions de coopération, des prêts et d'autres mesures « intéressées » qui lui ont barré la route. Une prise de conscience qui a des racines lointaines, à commencer par le politicien et historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo (1922-2006), qui avertissait les Africains : « On ne développe pas un pays, on se développe soi-même ».

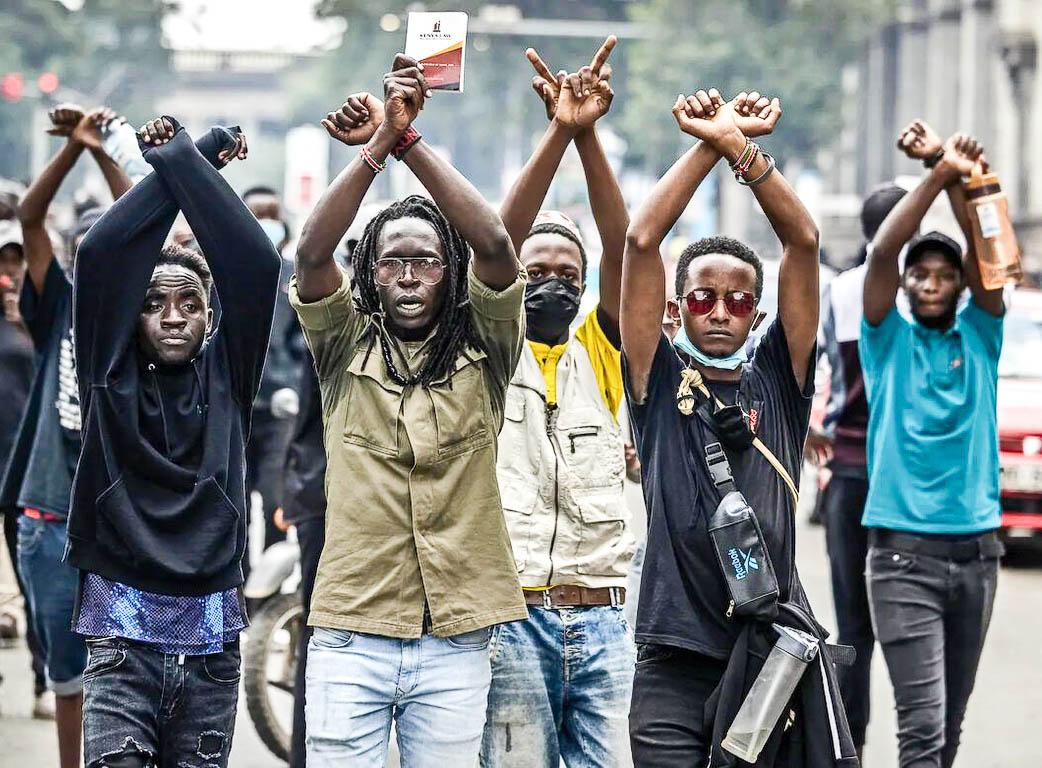

Aujourd'hui, la dissidence, déjà existante quoique fragmentée et fracturée, commence à prendre forme, à la recherche d'un front commun capable d'identifier des formes politico-organisationnelles partagées pour garantir une place au premier rang, là où se décide le sort de la planète.

Rupture avec l'Occident

Une tendance qui était déjà amorcée depuis un certain temps mais qui a brusquement explosé, prenant en quelque sorte un caractère officiel, avec le début de l'agression russe contre l'Ukraine. Le 2 mars 2022, une semaine après le début des opérations militaires, et de manière similaire le 23 février 2023, l'Assemblée générale de l’ONU était convoquée pour voter une résolution appelant au retrait des troupes russes et à la cessation des combats. Un vote à forte valeur politique, bien que sans contraintes juridiques et opérationnelles, a été approuvé par une large majorité de 141 nations (dont 28 africaines), avec sept contre (dont l'Érythrée et le Mali). Parmi les 32 abstentions, 15 provenaient de grandes puissances du continent [...].

Ce ne sont pas de petits nombres mais, surtout, nous sommes en présence de grandes nations africaines à forte influence politique, détentrices d'importantes richesses naturelles et d'un potentiel économique et commercial de première importance. C'est peut-être précisément ces dates qui marquent officiellement la naissance du « multi-alignement », un concept qui a pris la place du « non-alignement » utilisé dans le passé et qui indique la volonté des pays africains de s'émanciper des alliances traditionnelles, en comptant sur leurs propres ressources, en tirant le meilleur parti de l'évolution de la géopolitique (y compris le conflit entre Israéliens et Palestiniens) et de la « rupture » des équilibres mondiaux sur lesquels pèse « la troisième guerre mondiale en morceaux », un concept cher au Pape François.

Comme l'a souligné un commentateur de la BBC, la télévision publique britannique, la mémoire de la guerre froide est encore vivante en Afrique, où la logique des blocs a alimenté les conflits et freiné le développement, et personne aujourd'hui n'est prêt à répéter ces erreurs. C'est pourquoi l'Occident peine à créer un consensus autour du conflit ukrainien, considéré comme une question européenne.

La question palestinienne

Puis, le 7 octobre 2024 ; au contexte international mentionné s'ajoute l'attaque du mouvement fondamentaliste islamique Hamas contre Israël, suivie de la riposte féroce du gouvernement dirigé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'essaim sismique s'est rapidement propagé, et pas seulement le long des côtes africaines bordant la mer Rouge, où les rebelles Houthis du Yémen ont commencé leurs dangereuses attaques contre les cargos traversant la zone. La mission meurtrière du Hamas s'est révélée être une injection de vitalité qui a rajeuni la myriade de groupes terroristes islamiques. Les al-Shabaab somaliens ont en effet intensifié leurs actions militaires jusque dans le Kenya voisin, considéré par les Etats-Unis et l'Europe comme un rempart indispensable contre le djihad, qui, bien que dépourvu de moyens, s'attelle à la tâche avec beaucoup de difficultés. Alors que l'Egypte se concentre sur Gaza, jonglant avec la répression des manifestations pro-palestiniennes et les pressions israélo-occidentales, l'Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis s'emploient à démanteler le fragile système sécuritaire africain, en premier lieu au Soudan, où un scénario « libyen » se profile en raison d'une guerre civile d'une extrême dureté.

A la recherche de nouveaux équilibres

Sans retenue, Moussa Fakhi Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, l'a également rappelé avec une clarté glaçante lors du sommet de Rome du 29 janvier 2024, organisé par le gouvernement italien avec 46 délégations représentant autant de nations. « Le continent africain veut des relations de non-alignement que ne soit pas un bloc unique, où rien ne nous est imposé », a tonné l'ancien Premier ministre tchadien, revendiquant la pleine liberté d'entretenir des relations politiques, de nouer des alliances et de faire des affaires avec toutes les puissances concernées. En effet, on sait très bien que les grandes puissances mondiales ne s'intéressent à l'Afrique que pour satisfaire leurs propres besoins. « Aujourd'hui, l'Afrique est au centre de toutes les convoitises économiques et les discours sur l'amitié entre les peuples dans les grandes réunions internationales ne servent qu'à endormir les Africains pour mieux leur soutirer leurs richesses. C'est pourquoi, dans des occasions comme le sommet de Rome, le continent devrait se vendre cher », commente de manière cinglante le journal burkinabé Le Pays. Il est donc clair que, même sous ces latitudes, la leçon du général français Charles de Gaulle, qui avait froidement déclaré : « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts », a été largement assimilée.

Le rôle des BRICS+

Depuis le 1er janvier 2025, les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont été rejoints par cinq nouvelles nations : L'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Éthiopie. Le nom est donc devenu BRICS+. Il s'agit d'un bloc économique dont la population totale s'élève à trois milliards et demi de personnes, soit 45 % des habitants de la planète. Un bloc qui peut se targuer d'une base économique de 28,5 billions de dollars au total, soit près de 28 % du système mondial. Sans oublier que les dix pays du BRICS+ produisent 44 % du pétrole mondial. L'Afrique, en particulier, possède 30 % des ressources minérales mondiales et 60 % des terres arables non utilisées. [...]

Cet organisme économique accuse les pays occidentaux d'être les principaux créateurs de la dette extérieure des pays pauvres (et moins pauvres) par le biais des prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les BRICS+ revendiquent une plus grande représentation dans ces organisations multilatérales (ainsi qu'à l'ONU) afin d'acquérir un poids décisionnel adéquat sur des questions telles que la transition écologique et la finance, dans le but de réduire leur dépendance du dollar américain et de favoriser en interne l'adoption d'initiatives qui se soutiennent mutuellement. [...]

En réalité, depuis 2009 (année de fondation du groupe qui rassemble les économies émergentes du monde), les résultats concrets sont en deçà des attentes ambitieuses. Les divisions internes qui génèrent un manque de vision véritablement partagée restent fortement ancrées. Certaines économies autrefois en croissance connaissent aujourd'hui un fort ralentissement. La concurrence entre eux est forte : l'Inde cherche à arracher à la Chine le leadership du Sud global, tandis que le Brésil tente d'endiguer l'expansion compulsive vers de nouveaux entrants soutenus par la Chine, de peur de perdre son protagonisme dans l'action politique.

Nouveaux investissements et marchés

En Afrique, l’Union européenne investira 150 milliards d’euros, soit la moitié du Global Gateway, le plan stratégique d’investissements lancé pour contrer l’expansionnisme chinois de la nouvelle Route de la soie qui est d’une valeur de mille milliards de dollars. Mais sur le continent, on est conscient que cette attention vise davantage le contrôle des matières premières que le développement. […] Une opportunité importante est offerte par l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), qui a instauré depuis 2019 une zone de libre-échange et l’ouverture des frontières entre toutes les nations, à l’exception de l’Érythrée, qui n’a pas signé. Les objectifs sont le dépassement des barrières douanières et la promotion de l’intégration économique, monétaire et du développement : un marché qui concerne aujourd’hui un peu moins d’un milliard et demi de personnes avec un produit intérieur brut de 2 600 milliards de dollars. Dans ce contexte riche, les interventions des BRICS sont les bienvenues, en particulier pour la réalisation de grandes infrastructures. Le Brésil peut devenir le grand allié du continent. Le président Luiz Ignacio Lula da Silva, qui était à la tête du G20 en 2024, partage les positions de l’Union africaine sur la réduction de la dette et n’a jamais caché la nécessité de procéder à une révision structurelle du système financier mondial afin de ne pas pénaliser davantage ceux qui sont à la traîne.

Le fardeau de la dette

La création d’un canal préférentiel avec les pays du G20 est nécessaire en vue du renouvellement des titres de dette arrivant à échéance pour plus de deux cents milliards de dollars. L’Afrique se présente à ce rendez-vous dans une situation compliquée par une inflation moyenne de 18 % en Afrique subsaharienne et par une dévaluation des monnaies locales de 20 % par rapport au dollar, tandis que la dette extérieure représente 30 % du produit intérieur brut. Il ne faut pas sous-estimer l’impact politique du défaut de paiement déclaré par l’Éthiopie en décembre 2023, précédée par le Ghana en 2022 et la Zambie en 2020, contraints de suspendre le paiement de leurs dettes extérieures en raison du cocktail explosif formé par un dollar plus fort et « la plus forte hausse des taux d’intérêt des quarante dernières années », comme l’explique la Banque mondiale. Et depuis 2024, la liste risque de s’allonger : neuf pays sont en grave difficulté, quinze à haut risque et quatorze autres à risque modéré. Dans ces cas-là, la restructuration de la dette passe justement par la médiation du G20.

La Russie (également à la lumière du conflit en Ukraine) voit dans les BRICS+ élargis un instrument efficace à ajouter à sa boîte à outils dans l’âpre confrontation avec l’Occident, en particulier pour contourner les sanctions imposées après l’invasion. Et l’adhésion de l’Iran pourrait constituer une contribution importante pour accentuer le caractère anti-occidental de l’organisme économique. Les BRICS+ aspirent délibérément à devenir les porte-voix du Sud global, malgré la défection importante de l’Argentine, qui a retiré son adhésion après le changement de cap politique imposé par le président Javier Milei, élu en novembre 2023. De nombreux pays africains sont en attente d’adhésion : le Nigeria, le Sénégal, l’Algérie, le Gabon, la République démocratique du Congo, parmi ceux qui ont fait une demande.

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire